독립의 터와 길

상해로 가는 길

1919년 3월 시작된 3·1운동은 독립에 대한 희망과 의지를 한반도 전역에 심으며 임시정부 수립 움직임에 박차를 가하는 계기가 되었다. 만세운동의 규모가 커지면서 자연스럽게 독립운동을 이끌 조직이 필요하게 되었고, 이에 따라 무려 7개의 임시정부가 조직되었는데, 대표적으로 한성정부, 중국 상해의 대한민국 임시정부, 연해주의 대한국민의회 등이 있었다. 독립운동의 통합운영에 대한 필요성과 함께 일제의 영향력이 덜 미친다는 지정학적인 고려, 외교상의 이점을 고려하여 상해를 거점으로 삼게 되었고, 이들 조직은 1919년 9월 15일에 상해의 대한민국 임시정부로 통합되었다. 이로써 수많은 독립운동가가 상해로 가는 길, 독립을 향한 숭고한 여정에 올랐다.

─ 글. 배은선(철도박물관장)

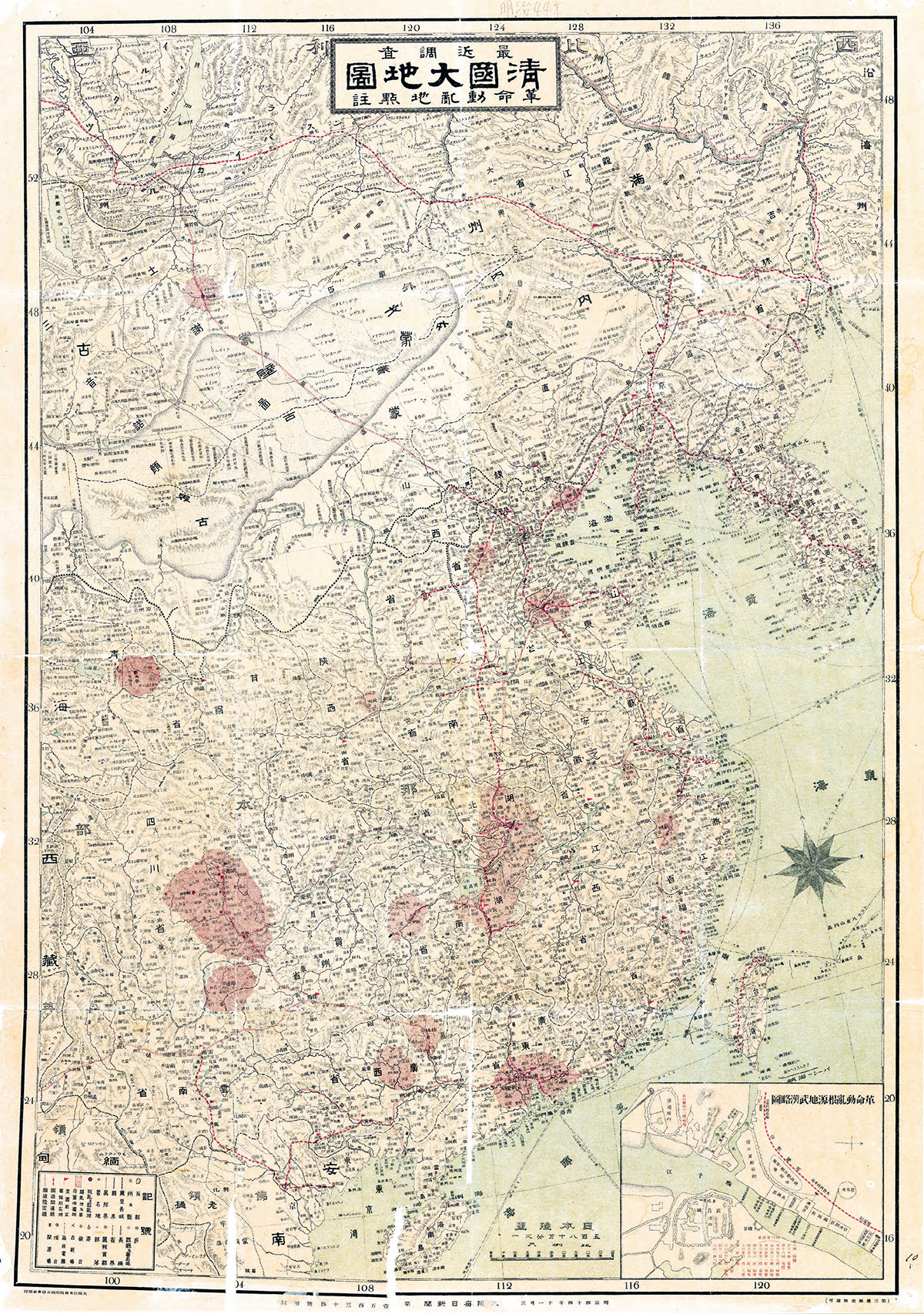

©청국대지도(1911) 오사카매일신문 제작_배은선 관장 개인 소장

1911년에 제작된 <청국대지도>를 보면, 당시에 한반도에서 상해(上海, 상하이)까지 이어져 있던 빨간색 철길이 보인다. 압록강을 건너 봉천(奉天, 펑톈, 지금의 선양)에서 남하하여 천진(天津, 톈진)에 이르고, 제남(濟南, 지난)에서 다시 한참을 내려가면 상해에 다다를 수 있었다. 지금은 고속철도가 개통된 노선이지만 당시엔 몇 번이나 기차를 갈아타며 가야 하는 머나먼 길이었다. 물론 일본에서 출발하는 나가사키 정기항로를 이용하는 편리한 방법도 있었지만, 망망대해에 떠 있는 배야말로 철도 이상으로 제한된 공간이어서 우리의 ‘불령선인(不逞鮮人, 불순한 조선인)’ 들이 몸을 숨기기가 더 어려웠다.

철길 따라 국경을 넘은 독립운동가

우리나라에서 기차가 맨 처음 달린 것은 1899년 9월 18일이다. 한반도를 넘어 대륙침략을 꿈꾸었던 제국주의 일본은 경인철도에 이어 경부철도를 부설해 1905년 1월 1일 전 구간을 개통시켰고, 그 이듬해 4월 3일에는 용산에서 출발해서 신의주를 연결하는 군용철도 경의선을 급히 완성시켰다. 신의주와 중국 안동(安東, 지금의 丹東)을 사이에 두고 압록강철교가 완공된 것은 1911년 11월 1일인데, 이것을 계기로 한반도를 종단하여 대륙으로 내달리는 국제열차 운행이 본격화되었다.

경의선을 통한 대륙 직통열차는 1911년 장춘(長春, 창춘)을 시작으로 이듬해엔 부산~봉천 간 직통급행열차가 생겼고, 이것이 북경(北京, 베이징)이나 하얼빈(哈爾濱)까지도 연장되었다.상해까지 기차를 타고 가려면 일단 봉천까지 이동하여 먼 여정을 시작해야 했는데, 봉천이나 장춘, 대련, 여순 등은 일본제국의 만철이 장악하고 있는 지역이었기 때문에 국경을 무사히 넘었다고 해도 안심할 수 없었다.

당시 상해에 거주하던 한인은 500여 명에 불과했다. 반면, 블라디보스토크를 중심으로 한 연해주에는 15만 명이 거주하고 있었고, 독립운동을 위한 자원도 상해보다 우위에 있었다. 이런 상황에도 불구하고 임시정부가 상해에 세워진 이유는 3·1운동 이후 해외로 도피처를 찾던 독립운동 세력에게 상해는 일본의 영향력이 약한 지역이었기 때문이다. 아편전쟁 이후 상해는 서구 열강의조계지로 나뉘며 그 과정에서 절묘한 세력 간 균형이 조성되었는데, 특히 프랑스 대혁명 정신에 따라 정치적 망명자에 관대한 프랑스 조계지는 최적의 장소였다. 이 외에도 상해 와이탄에 근대적 금융 시스템을 갖추어 들어선 금융기관은 미국과 남미, 유럽에서 들어오는 독립자금을 수월하게 수급할 수 있게 해주었다. 1919년 3월 상해에 모인 국내파와 해외파 독립운동가들은 이곳에 독립 임시사무소를 설치하고 임시정부 수립 방안을 논의했다.

철길을 따라 일본제국의 병력이나 보급품이 드나들고 각종 자원이 실려 나왔지만, 그들의 의도와 달리 독립운동 진영 역시 철도의 효용성에 눈을 뜨고 있었다. 망국의 한을 품고 고향을 떠나 만주로 떠나는 이민자들 틈에 끼어, 혹은 수학여행을 떠나는 일본인 단체학생들 틈에 끼어 국경을 넘곤 했다. 압록강을 건너가는 경의선에 이어 1914년 개통된 경원선을 거쳐 원산에서 함경선 상삼봉까지 이어지는 또 하나의 국경으로 향하는 기찻길이 완공된 것은 1928년 9월 1일이었다.

경원선과 함경선을 통한 직통 국제열차는 1935년 11월 1일 운행을 시작한 나진~가목사(佳木斯, 자무쓰) 간, 나진~신경(新京, 신징, 지금의 창춘) 간 급행열차가 있었고, 1940년 10월 1일 경성~목단강(牧丹江, 무단장) 간 운행된 열차와 평양~길림(吉林, 지린) 간 운행된 직통여객열차가 대표적이다. 그러니까 도문이나 연길, 길림 등의 정착촌 지역으로의 이동은 경원선을 통한 두만강 노선을 이용했고, 중국본토를 목적지로 할 경우 경의선을 통해 압록강을 건넜던 것이다.

일제의 감시를 피해 열차에서 뛰어내린 사람들

철도 영업분야 고유업무 중에 ‘입환’이라는 작업이 있다. 열차 조성을 위해 객차나 화차를 연결 또는 해방하는 작업, 유치 선로를 옮기거나 이동시키는 작업을 말한다. 과거 기관사와 역무원 간 빨간 깃발과 녹색 깃발로 다양한 의사소통을 하던 시대에는 서로보이는 곳에서 전호가 이뤄져야 하기 때문에 작업 중 다치는 경우가 많았다. 특히 입환을 위해 기관차나 차량에 매달려 다니는 경우가 많았는데, 차량에 타고 내리는 시간을 절약하기 위해 이동 중인 차량에 뛰어 타거나 뛰어내리는 일이 잦았다. 이것을 철도에서는 ‘비승비강(飛乘飛降)’이라고 부르는데, 지금은 엄격히 금지돼 있다. 비승비강에는 철칙이 있다. 즉, 뛰어 타거나 뛰어내리고자 하는 차량의 속도보다 더 빨리 달릴 수 있는 상황에서 시도돼야 한다는 것이다. 만약 차량의 속도를 따라잡지 못하면 뛰어 탈 때 사고로 이어질 수 있고, 뛰어내릴 때엔 몸의 균형을 잡지 못해 넘어지게 된다.

일제강점기를 배경으로 한 대하드라마에서 사람들이 국경을 몰래 넘어가기 위해 ‘도비노리(飛び乗り)’를 맹연습하는 장면을 보았는데, 이것이 철도의 비승비강과 상당히 유사해서 깜짝 놀랐다. 기본적으로 철도는 도로교통과 비교하면 통제가 매우 쉬운 교통수단에 속한다. 정해진 경로, 즉 선로를 벗어날 수 없는 숙명을 지녔기 때문이다. 그래서 일제강점기의 철도연변은 일제 경찰과 독립운동가의 쫓고 쫓기는 숨바꼭질이 이어지는 곳이었다. 요행히 정거장에서의 불심검문을 피했다고 해도 열차 내에서 이뤄지는 검문을 피하기는 쉽지 않았다. 그렇다고 종일 화장실을 차지하고 있을 수도 없으니 쫓길 때는 위험을 무릅쓰고서라도 속도가 느려질 때 기회를 보아 뛰어내릴 수밖에 없었을 것이다.

국경통과 시 또 하나의 대안은 화물열차였다. 일반적으로 여객열차에 비해 운행속도가 느리고 차내 검문이 없어서 ‘도비노리’의 대상으로는 적격이라고 할 수 있다. 그렇지만 당시의 화물열차는 군수품 수송열차가 많아서 기관차나 맨 뒤 차장차에 군 호송병이 타고 있었다. 그러니까 들키지 않게 숨어 있다가 맨 앞이나 맨 뒤를 피해서 중간 부분에 올라타야 했을 것이다. 도비노리가 시도되는 곳은 곡선이나 기울기가 심해 열차 운행속도가 떨어지는 구간이었다.

일단 운 좋게 올라타게 되면 들키지 않게 잘 숨어있는 것, 원하는 곳에 잘 내리는 것이 또 관건이 된다. 화물열차라고 해도 정거장을 지날 때마다 역 직원이 열차의 정상운행 여부를 확인하기 때문에 일단 그 시선을 피해야 했을 것이다. 또 하나는 독립군의 공격 등을 대비해 선로를 따라 일정한 간격으로 배치된 철도 보호 병력의 날카로운 감시망도 있었다.

오래된 지도를 바라보며, 다양한 방법으로 국경을 넘나들었던 우리의 독립투사들을 다시 떠올린다. 가장 안전한 교통수단인 철도를 가장 불안전하게 이용할 수밖에 없었던 그분들께 독립된 나라 대한민국의 철도원으로서 한없는 감사와 존경을 바친다.

©서울역사박물관

©서울역사박물관